資格マニアが発信する資格試験情報ブログ「資格屋」へようこそ!

この記事では、2023 年(令和5年) の電気通信主任技術者試験 (伝送交換)に独学で合格するためのお勧め参考書と勉強方法を、伝送交換と線路の両種別を独学で取得した経験を基に解説します。

電気通信主任技術者試験の難易度と線路種別の対策情報は以下の記事でご紹介していますので併せてご覧ください。

※試験制度の改定にともない、本記事は書き直し中です。

電気通信主任技術者 (伝送交換) の受験記

私は電気通信主任技術者(伝送交換)を受験する時点で工事担任者 AI・DD 総合種を取得していたので、「電気通信システム」の科目は免除され、「伝送交換設備及び設備管理」「専門的知識」「法規」の3科目を受験しました。

「専門的知識」の科目は、もともと ICT (情報通信技術) に興味があって勉強をしていたこともあり、初見でも解ける問題が多かった「データ通信」 を選択しました。

電気通信主任技術者 (線路) の種別と比べると、電気通信主任技術者 (伝送交換)は出題される範囲がかなり ICT 寄りですので、IPA が実施するネットワークスペシャリスト試験に合格している、もしくは勉強中という方なら初見でも解ける問題がかなり多いです。

試験範囲の大部分において、工事担任者 AI・DD総合種の資格取得や趣味の ICT の学習を通して学んだ知識が役に立ち、なんとか合格することができました。

お勧めの参考書と勉強方法

「電気通信システム」の出題傾向とお勧めの参考書・勉強方法

電気通信システムの科目は全 20 問中計算問題が 3 ~ 5 問程度、論理回路の問題が 2 ~ 3 問、残りは文中の括弧に当てはまる用語を選択する問題です。

計算問題は複雑なものは出題されませんが、単なるパターンとして暗記するのではなく、回路理論についてしっかり理解する勉強を行いましょう。

論理回路は出題されるパターンが多いので、計算問題と同様に暗記ではなく論理回路の要素や動作について基本から理解していきましょう。

電気通信システムは、他の取得資格などによる科目免除の制度を利用する人が多いためか、あまり良い参考書が出版されていません。

そんな中、2018 年にオーム社が出版する電気通信システムの対策書が新版に改訂されました。電気通信システムの参考書はこれ一択でしょう。

電気通信主任技術者試験の科目『電気通信システム』の受験対策問題集の改訂 2 版です。

試験範囲が広い本試験の対策には、出題傾向を把握し、繰り返して出題されている類似の問題を確実に解けるようになることが大切です。

本書は 6 年間 12 回分の過去問題を出題分野に沿って整理・分類して並べて掲載しています。

これにより出題傾向・頻出問題の確認を行いながら効率よく学習できるようになっています。同時に、自身の得意不得意な分野も把握できるようになっています。

本書を2,3周して出題傾向を把握し、続いて過去問を3年分(6回分)解いて手ごたえを感じられれば本試験でも合格レベルに達するでしょう。

「伝送交換設備及び設備管理」と「法規」のお勧め参考書・勉強方法

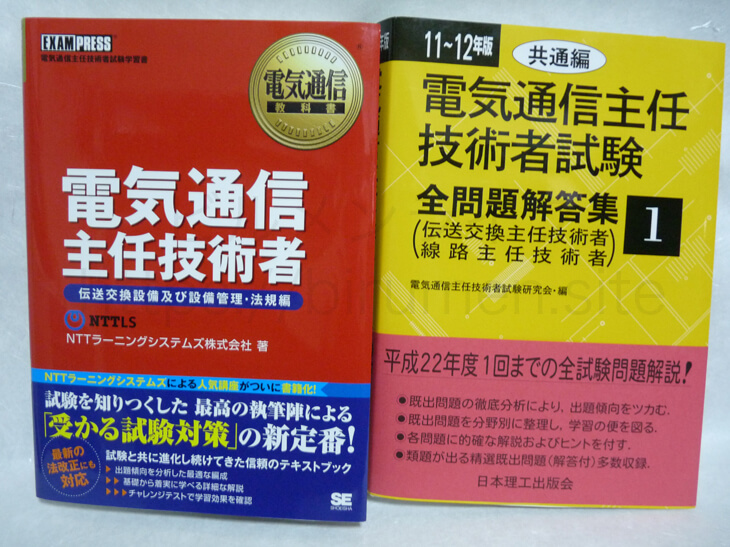

まず、私が数年前に電気通信主任技術者(伝送交換)に合格した際に、「伝送交換設備及び設備管理」と「法規」の勉強に使用した参考書を紹介します。

伝送交換主任技術者試験で問われる「伝送交換設備及び設備管理」、線路主任技術者試験と共通の「法規」について解説しています。豊富な図表と詳細な解説で、要点を効率よく理解できます。

電気通信主任技術者 (伝送交換) の試験はこの参考書を元にして作られているんじゃないのかと思ってしまうくらい、試験の要点がピンポイントにまとめられた参考書です。

また、過去問題を分析したチャレンジテストで学習効果を確認することができます。

2021 年7月の制度改正に対応した参考書です。

本書を何周かやり込んで過去問に挑戦し、過去問でわからない部分があったら本書で調べて知識を定着させるという勉強方法で合格できました。非常にお勧めの参考書です。

専門的知識の参考書・勉強方法

私は専門的知識の 5 科目のうち「データ通信」を選択しましたので、データ通信の試験対策についてご紹介します。

専門的知識(データ通信)のお勧めの参考書

TCP/IP 解説書の決定版。

インターネット接続のための標準プロトコルである TCP/IP。

豊富な脚注と図版を用いたわかりやすい解説によって、TCP/IP の基本をきちんと学べます。プロトコル、インターネット、ネットワークについての理解を深める最初の一歩として活用できる参考書です。

専門的知識(データ通信) の勉強の流れ

専門的能力の問題集を解き進め、コンピュータ関係の基礎知識を身につけながら、通信技術に関する用語について マスタリング TCP/IP で調べるという流れで勉強を勧めていきます。

マスタリング TCP/IP は、少なくとも電気通信主任技術者のデータ通信に合格することを目的とする場合は、最初から最後まですべて読む必要はありません。

ネットワークスペシャリスト試験 や CCNA などの情報通信技術に特化した試験を受験する場合は隅から隅まで読んでおくべき定番の参考書ですが、電気通信主任技術者に対してはオーバースペックなので、すべて読む必要はありません。

通信技術やプロトコルについて、問題集や過去問の解説だけを覚えるという方法は、断片的にしか学べず非効率的な勉強方法ですのでお勧めしません。

ではどうやって勉強するのかというと、例えば DHCPというプロトコルについての問題が出たら、問題集のその問題の解説だけを覚えるのではなく、マスタリング TCP/IPの DHCP のページを開き、その役割、第何層で動作するのか、利用するトランスポート層のプロトコルは何か (TCP か UDP か)、簡単な動作の流れなど、基本的なことを一通り調べます。

データ通信を受験するにあたって、DHCP について知っておくべきことの例としては次のような内容が挙げられます。

DHCPとは…

役割と動作層:ネットワークに接続するために必要なIPアドレスなどの情報を自動的に割り当てるために用いられる、アプリケーション層で動作するプロトコル。

利用するトランスポート層のプロトコル:UDP

(重要) そのプロトコルが TCPか UDPのどちらを利用するかという情報は、通信の信頼性や速度・リアルタイム性などに関わる重要な情報なので、この DHCP の例に限らず、全てのプロトコルで必ず覚えましょう!TCP と UDP の詳細についてはマスタリングTCP/IPで勉強してください。

動作の流れ:

- IP 情報が設定されていない クライアントA がネットワークに接続される

- クライアントA から LAN 内に DHCP Discover がブロードキャストされる(IP 情報を求める)

- DHCP サーバが DHCP Offer をクライアントA にユニキャストで返答する(IP 情報の提案)

- クライアントA から LAN 内にDHCP Requestがブロードキャストされる(IP 情報を受け入れ)

- DHCP サーバが DHCP Ack をクライアントA にユニキャストで返答する(IP 情報を確定)

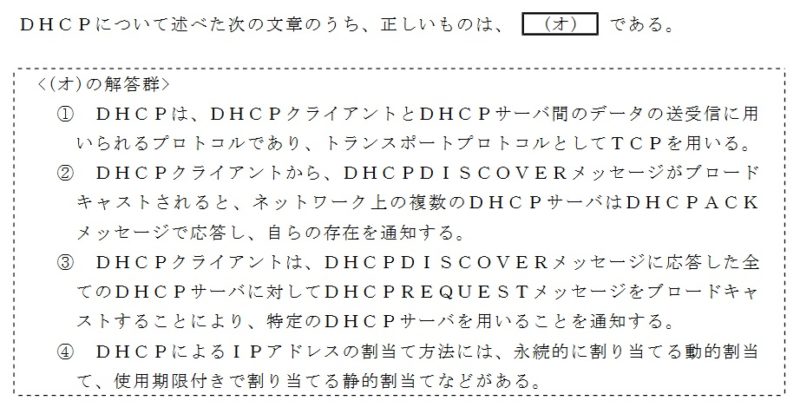

平成 31 年度第1回の試験では、DHCP について以下のような問題が出題されています。

上記の DHCP の基本を理解していれば、答えが「③」であることはすぐに分かります。

一応この問題の解説をしておくと、

①… DHCPはトランスポートプロトコルとして UDP を用いますので誤りです

②… DHCP DISCOVER に対して DHCPサーバ が返すメッセージは DHCP REQUEST なので誤りです

③… 正しい

④…「動的割当て」と「静的割当て」の説明が逆です。永続的に割り当てるのが「静的割当て」、使用期限付きで割り当てるのが「動的割当て」です。

このように、たくさんあるプロトコルや通信技術について基本だけをサラッと勉強していくのです。

そのためには過去問や問題集だけでは不十分で、やはりマスタリング TCP/IPを用いるのが最適です。

VLANや MPLSなど頻出の技術について学ぶことは必須ですが、IoT が流行り始めた近年では CoAPのようなプロトコルについても知っておくと良いかもしれません。

あまり出題されない技術・用語についても意味だけは答えられるようにしておきましょう。

マスタリングTCP/IP は電気通信主任技術者試験に出題されるプロトコルをほぼ全て網羅しています。

おわりに

本記事が電気通信主任技術者 (伝送交換) を受験される方の手助けになれば幸いです。

電気通信主任技術者試験の難易度と線路種別の対策情報は以下の記事でご紹介していますので併せてご覧ください。